これから始める中学受験

- 2023.02.20

これから中学受験を始める際に知っておきたいことをざっくりと解説しています。

静岡県版ですが、他県でもある程度使えるように編集しています。

なお、このページは小学4~5年生(の保護者さん)を想定して書いています。

中学受験という「イベント」を知る

対象校の「数」

| 首都圏 | 東京23区 | 静岡県 | 県中部 |

|---|---|---|---|

| 234 | 108 | 33 | 17 |

受験者数や塾の数は地域に所在する学校の数に比例します。

受験者総数は調べることもできますが、ざっくりでは、都市圏では学校数の20倍、地方都市では学校数の10倍くらいです。また、「人気校」は各地域の2割であり、受験者の8割がその2割を目指していると考えてよいです。

学校説明会(見学)に行く

最初はどこでもいいので日程が近いものを見に行きましょう。

「見学」で着目するのは次の4点です。

- 来場者の親子の会話や身なりや顔つき

- 学校の生徒の顔つきや言葉遣い(案内係などで在校生が必ずいます)

- 学校教師の顔つきや言葉遣い(事務局員とは区別しましょう)

- 校舎の設備の充実度合や清掃状態

複数の学校をみてまわると、学校によって「人の温度差」があることがわかるはずです。ここでいう人とは、「学校関係者・在校生・来場している保護者と子供」です。ゆえに検討している学校以外も比較のために見ることをお勧めします。

学校説明会は主に春先から夏休みの土日に開催されます。受験学年の土日はなるべく勉強に使いたいので、「見学」は5年生で済ませることをお勧めします。

受験学年でなければ数字の情報を得る必要はありませんので、とにかく「人」を見ることをお勧めします。

学校見学に赴くときの留意事項

- ママ友とは同行しない。現地で会っても挨拶程度に留める。

- なるべく「その学校への通学方法」で行く。(通学時間やルートの確認も目的です)

入学試験の仕組みを知る

日程

東京は2月上旬、それ以外は1月中下旬が多いです。大学入学共通テストや私立大学の受験日程と被る「受験シーズン」のど真ん中です。

但し、静岡県は冬休み明けの最初の土曜日であり、国内最早開催です。

詳細な日程は実際に受験対策を開始してからの確認でいいですが、お正月が明けたら本番である認識は必要だと思います。

科目

| 国語 | ほぼ必携。字数が多い長文読解問題が特徴。 |

|---|---|

| 算数 | ほぼ必携。「中学受験勉強=算数」といっても過言ではない。 |

| 理科 | 学校による。 ※静岡県中部では少ない |

| 社会科 | |

| 英語 |

必須科目の場合 近年増加中。但しあくまで学校で習う英語。(単語中心) |

| 任意選択の場合 多くは「公立高校入試の英語」より難しい。 |

|

| 教科横断型 | 技能科目を含めた小学校教科書の全範囲の混成。 静岡県の公立一貫校はこれ。 |

塾選びや学習の進め方に大きく影響するので、検討校の科目は早い段階で把握しておきましょう。

面接

| 本人確認式 | 首実検や通過儀礼という表現が適切。 このタイプは得点換算されない。(問題ナシか即否決の二択) |

|---|---|

| 親子面接 | 通称「親子面接」 見られているのは保護者。子供同伴不要もある。 このタイプも得点換算されない。 |

| 自薦式 | 自己アピールや技能型選抜など呼ばれるもの。大学受験でいう「総合型選抜(旧AO入試」)事前対策が非常に重要。 |

| プレゼン式(個人) | 与えられたテーマについて自身の見解を整理して発表する。テーマが事前に知らされないのでロープレ形式の練習が必須。 |

| 企画発表式(集団) | プレゼン式と似ているが集団で行うので役割分担を伴う。役割分担の過程も評価される。 ※静大附属中学がこの方式。 |

結構種類があるのですね。

種別によっては計画的な対策や練習がいるので、自分が受験する学校がどのタイプか知っておきましょう。

合否選抜システム

基本的には筆記テストの得点降順です。(シンプル)

面接等に配点がある場合はそれらを得点化した上で総合点の得点降順です。

通知表の教科評定は関係ないのかな?

通知表の扱い方は学校によって異なりますが、どのように扱うかは質問すれば教えてくれますよ。

受験勉強を知る

- 「読解」を含む問題が多くを占める。状況変化の把握や書き出しの慣れが重要。

- 問題数が多い。学校テストの3~4倍。手早く解く練習が必要。

- 学校によって出題傾向が違う。志望校の特定有無で学習負担が大きく変わることも。

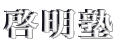

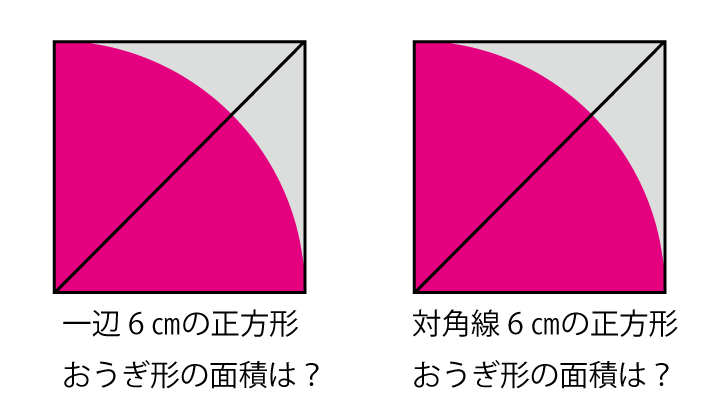

受験算数(中学受験の算数)の特徴1:プロセスが多い

中学高校の数学を小学算数の知識を組み合わせて解くイメージです。

解答に至るまでのプロセスが多いため、設問で指定されていなくても図表による視覚化が必要なことが多いです。

左が学校の算数、右が受験算数。

受験算数の特徴2:処理時間が得点差になる

「難関校受験」の経験がない保護者が見落としがちな要素です。

25×32×125はどうやって計算する?

25×32=800、800×125…でも解けますが・・・

- 32を4×8に分解

- 〔25×4〕×〔8×125〕とする

- 25は1/4、125は1/8の刷り込みができていれば…

- 100×1000なので、1に続けて0を書き並べるだけ

- 100000

中学受験でこれらの要素は文章問題に混ぜ込まれ、どのように処理するかは本人の判断に委ねられます。すなわち、解き方で各設問の解答時間に差がつき、結果として時間内に着手できる問題数に差が生じ、最終的に得点差になります。

小学校で習わない定義公式を使わなければ「答えが出せない」問題は出ませんが、

使わないと「時間内に解ききれない」問題は普通に出題されます。

解ければオッケーではないんだ。

受験国語の特徴

- 長文読解問題の字数が多い(B4用紙一杯)

- 構成は大学入学共通テストと同系。(論理型の学習が有効)

「入試問題」としてはスタンダードな様式が多いですが、一般的な学校の授業で「受験国語」を解く力は付きにくいです。

受験国語の長文読解問題のお約束

- まず文末の「出典(作品名と作者)」をチェック

- 次に後ろのカタマリを読む。(結論を最初に読む)

- そして設問で問われていることを「探す」

たしかに学校の国語とは違う。

受験国語は「論理」なので、その様式の授業や学習教材で勉強する必要があります。

また、読解問題の字数が多く、1題で学校のテストの4~5倍のボリュームがあります。難度そのものは学校のテストと大差なくても長文に慣れていないとめんどくさくなって放棄してしまいがちです。

日常的な音読や読書が重要!

中学受験を始める前に検討校の過去問の一読を推奨

本人に見せたり解かせる必要はまったくないですが、保護者は早い段階で見ておくことをお勧め。

見てもわからないですよー

正体の知れないことを子供にやらせようとするワケ?

「字数や問題数が学校のテストと違う」ということだけでも知っておくとずいぶん違います。

模試を知る

模試は貴重な情報源です。

- 相対的な学力のポジションを知る

- 競争相手の数を知る。(最重要の情報のひとつ)

- 未知初見の問題に対する適応力を確認する。

- 学校以外の場所で行われるテストに慣れる。

- 成績表の「各設問正答率情報」によって、その問題の相対的な難度を知る。

- 事後の「テスト直し」によって類問学習の幅を広げたり、事後学習のやり方そのものを知る。

模試そのものが勉強だったり情報入手の手段なのですね。

勉強に不慣れだったり試されるのは嫌いというのはわからなくもないですが、現在地を知る手段は模試しかないので、中学受験を検討したら早い段階で受けることが重要です。

最初は散々なスコアになるでしょうから、成績表に付いてくる資料入手目的でオッケーです。

受験までの大雑把なスケジュールを知る

| 6年7月まで |

|

|

|---|---|---|

| 6年 後期 |

8月 | 7月までの補完定着(夏期講習) |

| 9月 | 過去問学習(10~12週) | |

| 11月 | 合否判定テスト | |

| 合否判定と最終面談 | ||

| 12月 | 出願 | |

| 本番想定演習(冬期講習) | ||

| 1月 | 入学試験 | |

9月以降はほぼ固定です。つまり赤マスの知識学習は6年生8月までに完了する必要があります。

| 4年12月 | 5年4月 | 5年9月 | 5年12月 | 6年4月 |

|---|---|---|---|---|

| 24ヶ月 | 20ヶ月 | 16ヶ月 | 12ヶ月 | 4ヶ月 |

6年生入塾ではとても間に合わないじゃん!

モノサシの違いを知る

上記は学力偏差値について、中学受験と高校入試や大学受験の違いを説明するときによく使われる図です。左の大きな円が小学生、右の小さな円は4年制大学を受験をする高校3年生(現役生)の人数を示しています。

中学受験の学習難度はひとまず置いて、そういう「試合」に挑む認識と価値観は必要です。

この層が土日の朝にテレビを見たり下校後に友達と遊んだり、受験学年の夏休みや冬休みに泊まりの旅行に行ったり、塾を探すときに「安い塾」というキーワードを使うと思いますか? という話です。

「受験生の親」にならなければ!

受験塾を利用する

ぶっちゃけ、このページが役に立ってる人は塾に行ったほうがいいです。

なんとわかりやすい結論…

改変履歴

- 【2022.06.30】新装版に変更。会話型コメントを追加。

- 【2021.12.29】初版