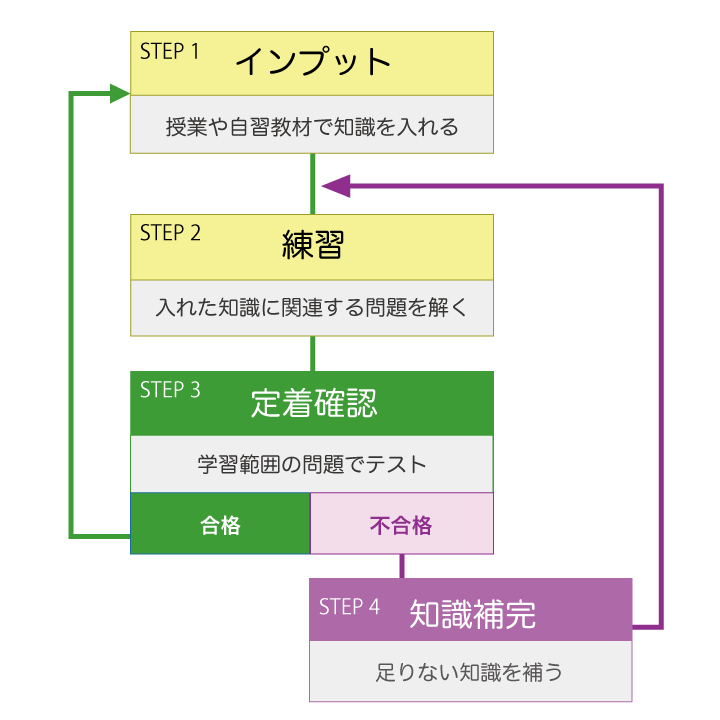

学習サイクル

- 2023.02.21

勉強関連に限らずスポーツも仕事もゲームでも、到達目標を決めて能力を上げる行為に共通するサイクルです。

塾や情報によってさまざまな呼び方がありますが、要はPDCAサイクルを勉強にあてはめたものです。

〔1〕インプット

よく「思考力」などと言われますが、思考は知識が基盤です。

以降はここでインプットしたことが元になり、また、到達できる学力の上限になるので、題材(授業や教材)の選定は非常に重要です。

インプットの手段

- 学校の授業

- 集団指導型学習塾の授業

- 非対面のオンライン授業

- 参考書などの自習教材

- 解法解説を録画した映像教材

授業は「教材のひとつ」と捉えると考えやすいです。

〔2〕類問で練習

テレビでプロアスリートのプレイを何度見たところで、練習しないと同じことができるわけがありません。

勉強も同じで、「繰り返しの練習」がとても重要です。

学力が伸びない理由の多くは練習不足

成績不振の原因に練習不足があると正しい対処ができなくなるだけでなく、間違った対処に流れやすくなります。

まず物量。効率はその後です。

〔3〕定着確認

テスト等で学習が定着しているかを確認します。

学校の定期テストが思い浮かびますが、正確には学習の到達目標に設定しているテストです。

- 学校の定期テスト

- 受験塾の学力確認テストやクラス再編テスト

- 手持ちの問題集の章末テスト

学習の成果は、学習した範囲と難度のテストでなければ試せません。

STEP3の目的は判定に基づく対処の決定

重要なのは「テストをすること」ではなく、テストの結果によって下記いずれかの対処を行うことです。

- Step2に戻ってやり直す(再履修)

- Step1の難度レベルを下げる

これが機能していない学習環境では「脱落者」が発生します。

実は物凄くコストがかかる工程

判定するだけなら機械でもできますが、事後対処はそうではありません。

要対処の判定の場合、集団環境では標準計画にないことを行うため、対応するための「人と場所」が追加で必要になります。

〔4〕不合格で2に戻る際に、必要に応じて個人専用の解法解説を受ける(個別指導)

再履修に際して自己解決できないことがある場合にこのSTEPが発生します。

- 学校の先生に質問する

- 友人や家族、知人に質問する

- 個別指導塾などの質疑応答サービスを利用する

このSTEPは以下の注意点があります。

自己解決はできない

他のSTEPとの大きな違いは、このSTEPは「他人」の力に依存します。

「協力を得る」か「諦める」かの極論二択か。

自己解決を試みた後

このSTEPは、サイクルのSTEP1から3までが済み、自己解決を試みた上で「知識の補完」が必要なときのみ発生します。

自己解決を試みない状態で他人に頼ると「できた気」になるだけです。

親切対応が良いわけではないのですね。

改変履歴

- 【2022.06.30】新装版に変更。会話型コメントを追加。

- 【2022.01.16】ナビゲーション整合性のための文脈修正と補足解説の追記。

- 【2021.06.25】初版